Chemin du patrimoine n° 1

Cœur de village

Balade à la découverte des richesses architecturales et historiques de l’ancien village vigneron.

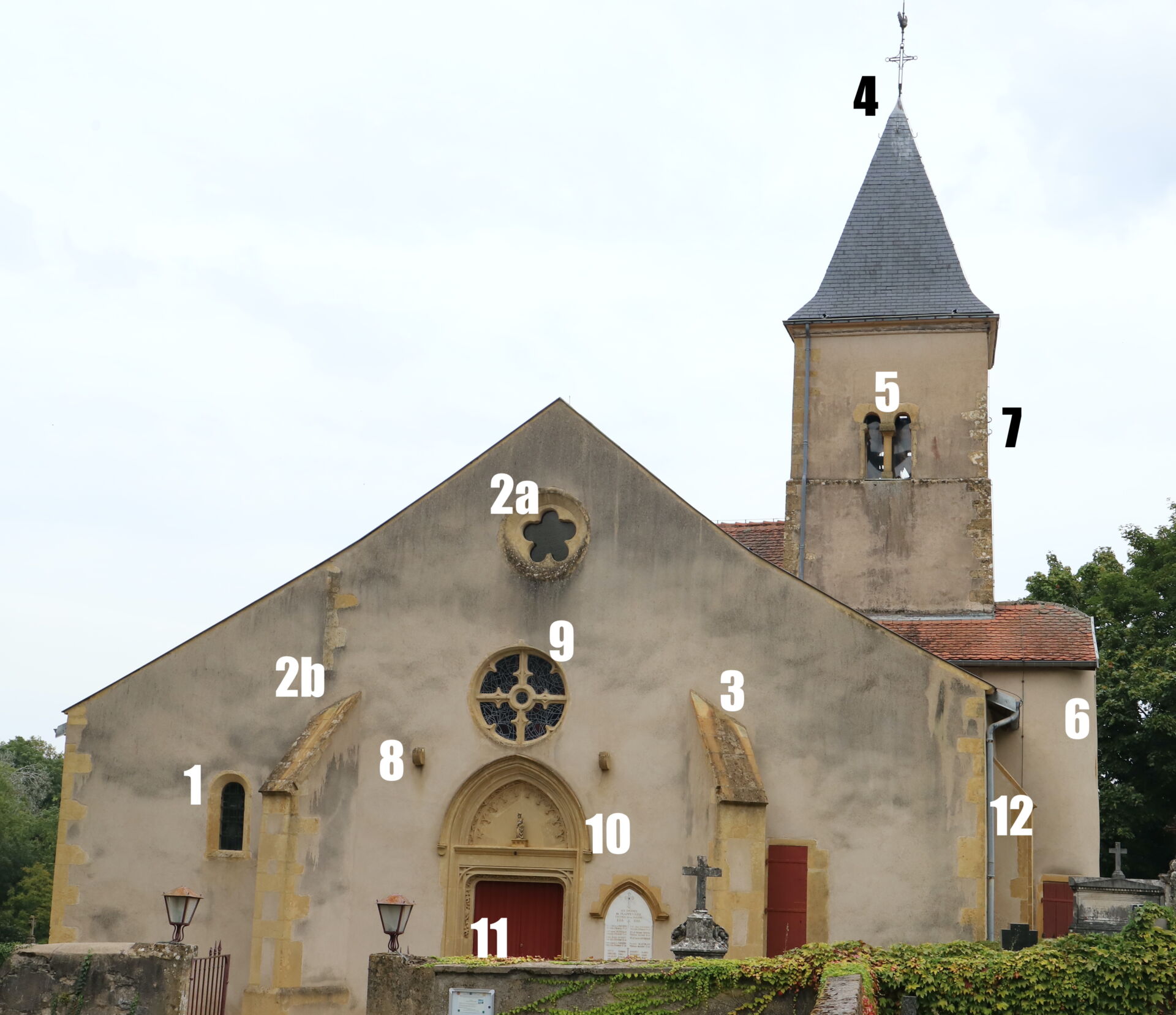

L’Église – historique

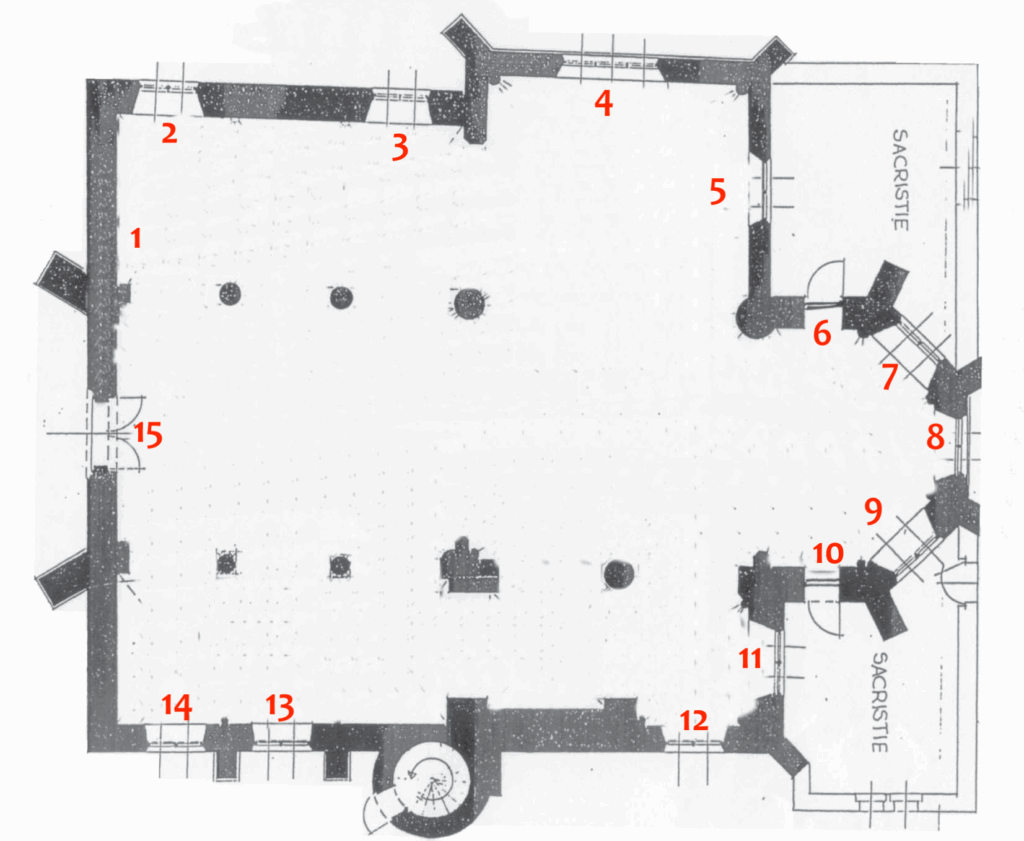

De sa construction, à l’époque romane, restent sur la façade sud-ouest une petite fenêtre (1), une rosace (2a) dans l’axe du faîte et les vestiges d’un mur (2b). Les murs épais sont maintenus par d’importants contreforts (3). À l’intérieur, deux colonnes romanes subsistent (a) : leur base est située sous le niveau actuel du sol de l’église, et seuls le fût et le chapiteau sont encore visibles. Le clocher-donjon (4) est percé de quatre ouvertures à deux baies en plein cintre (5). Il date du XIIe siècle. On y accède aujourd’hui par une petite tour cylindrique qui lui est accolée (6).

On décèle aussi les traces d’une époque où les villageois prenaient en main leur défense, pendant la guerre de Cent Ans : des crochets de fer (7) fixés à la muraille du clocher-donjon destinés à recevoir des volets de bois mobiles pour protéger les assiégés des projectiles des assaillants. Des vestiges de corbeaux de bretèches (8) surplombent l’entrée de l’église.

L’église est détruite en 1444, lors du siège de Metz. Elle est reconstruite et achevée en 1493. Des éléments d’architecture, datés de la fin du Moyen Âge et du début du XVIe siècle, témoignent de sa reconstruction : à l’extérieur, une rosace gothique (9) située dans l’axe de la nef et la porte surmontée d’un tympan (10) peu décoré. Seules les voussures (11) portent des sculptures qui représentent des raisins et des glands de chêne picorés par des oiseaux. Des fenêtres gothiques (12), hautes et ornées de vitraux, sont surmontées par un arc trilobé. À l’intérieur de l’église, des colonnes ont été reconstruites et certains piliers ont été rhabillés (b).

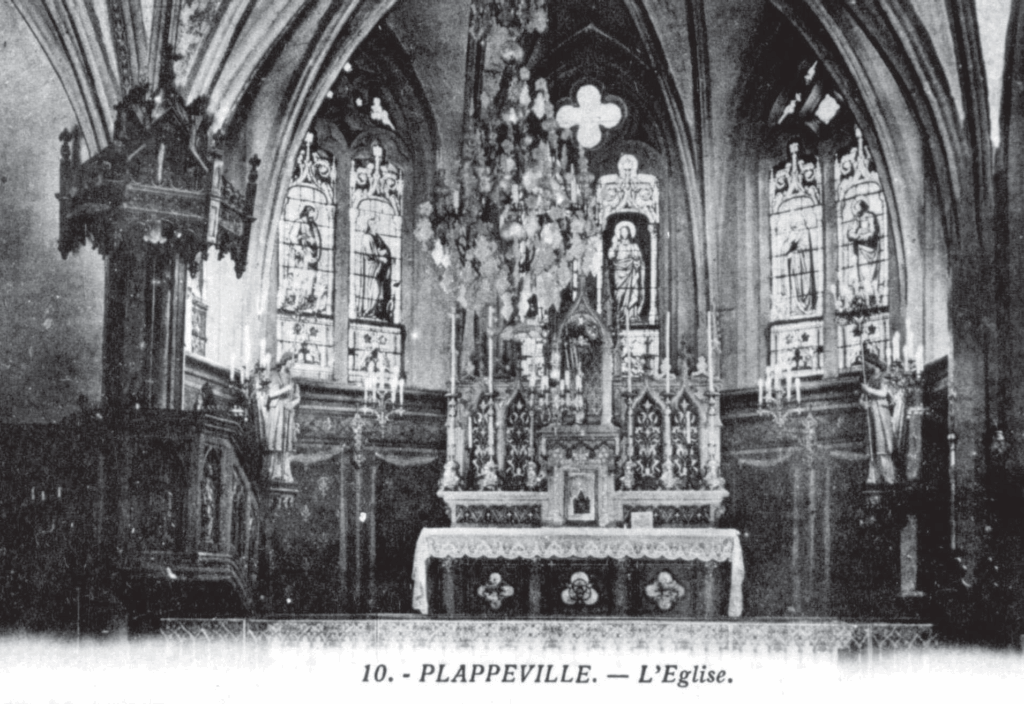

Jusqu’en 1910, on pouvait encore admirer les peintures qui recouvraient les murs de l’église. Comme dans toute église médiévale, la voûte était couverte d’étoiles d’or sur un fond de ciel bleu. Par la suite, les murs ont été nettoyés, et les lustres ont été enlevés…

Le 20 novembre 1944, un obus tombe au milieu du transept. Il faudra plusieurs années pour la restaurer et remplacer des vitraux.

L’église brûle accidentellement en 1973, et subit des dégâts suite à un incendie criminel en 2018.

Elle est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis le 28 octobre 1980.

L’extérieur de l’église a été restauré en 1997-1999. En 2005, l’intérieur a été rénové à son tour. Les lustres ont été remplacés par des luminaires en fer forgé, œuvres du ferronnier local Jean-Louis Hurlin. En 2019, une nouvelle restauration fait suite à l’incendie.

L’Église – les Vitraux

Des vitraux de Charles-Laurent Maréchal avaient été posés en 1844 et 1856. Suite au bombardement de 1944, la grande majorité des vitraux est détruite. Ils sont remplacés par des vitraux de Camille Hilaire en 1954 et 1956, exécutés par l’atelier Benoît de Nancy.

Collatéral gauche :

Vitrail n° 1 – d’après Martin Schoengauer

La fenêtre de la branche gauche de l’église contient deux petits fragments de vitres peintes en grisaille. Le premier fragment représente « la Crucifixion avec la Vierge et saint Jean ». La croix est un Arbre de Vie qui porte son fruit, Jésus. Le second fragment représente « la Fuite en Egypte ». On distingue en légende « Fuge in Egyptum Ev Sancti Mathei » (fuite en Égypte, évangile selon Saint-Mathieu). Provenant de l’église, et datant du début du XVIe siècle, ces deux médaillons étaient initialement contenus dans la fenêtre du transept gauche jusqu’en 1867.

Ils auraient été réalisés d’après une gravure de Martin Schoengauer.

Vitraux n° 2 et 3 – Schwartz (peintre verrier messin) – 1924

Ils sont caractérisés par une vitrerie blanche simplement encadrée d’une bordure agrémentée d’un décor floral.

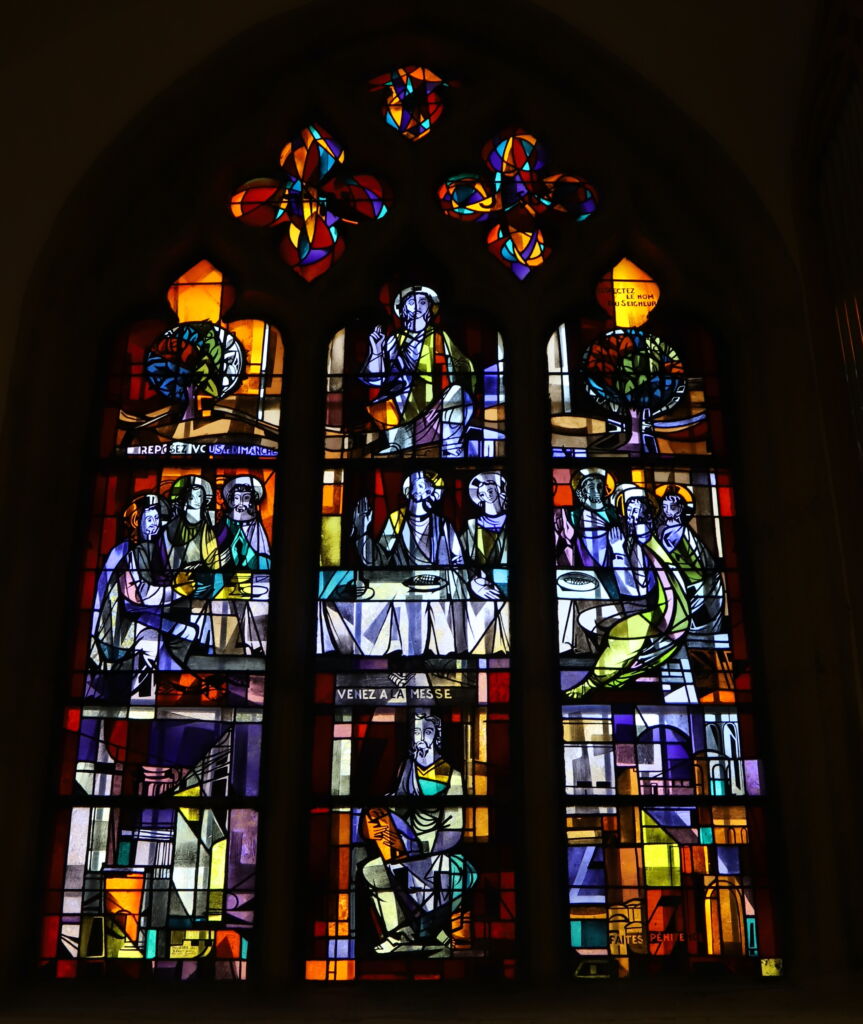

Vitrail n° 4 – Camille Hilaire – 1956

Ce vitrail rappelle les messages de Notre Dame de la Salette :

Reposez-vous le dimanche, figuré par le Dieu se reposant le 7è jour.

Venez à la messe, représenté par la Cène

Faites pénitence, figuré par le prophète Jérémie montrant le temple de Jérusalem

Respectez le nom du Seigneur, représenté dans les rosaces par les noms « Yahvé » (écrit en hébreux) et « Jésus ».

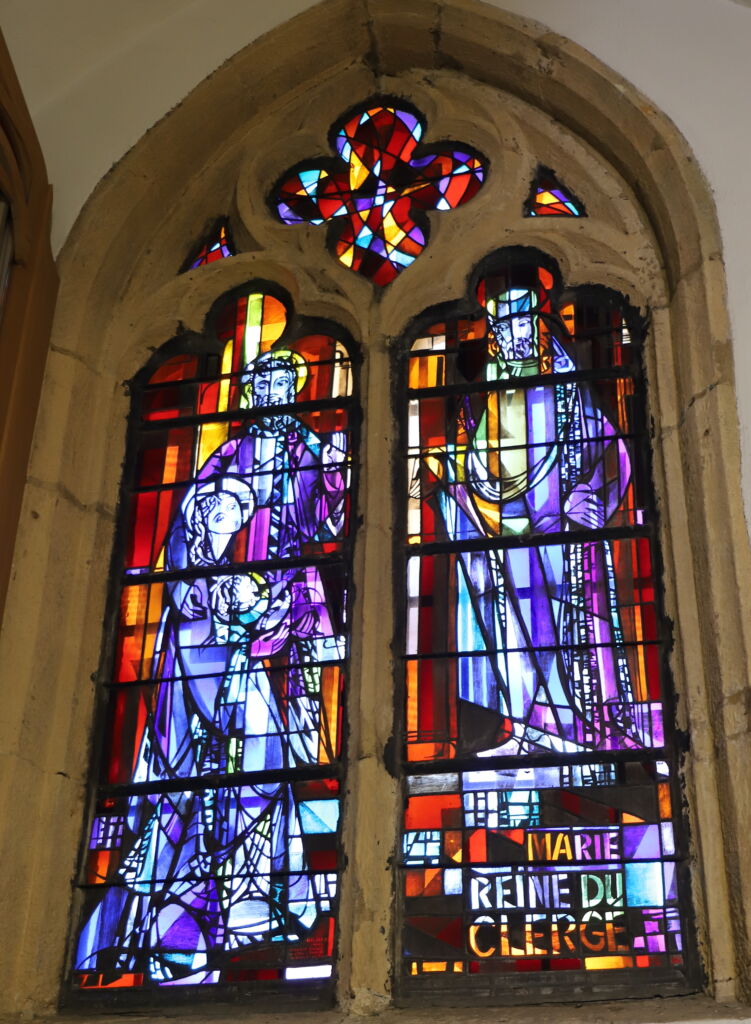

Vitrail n° 5 – Camille Hilaire – 1956

Situé à droite de l’orgue, il évoque la « Présentation de Marie » : ses parents, Anne et Joachim (à gauche) présentent leur fille au grand prêtre du Temple (à droite).

Chœur :

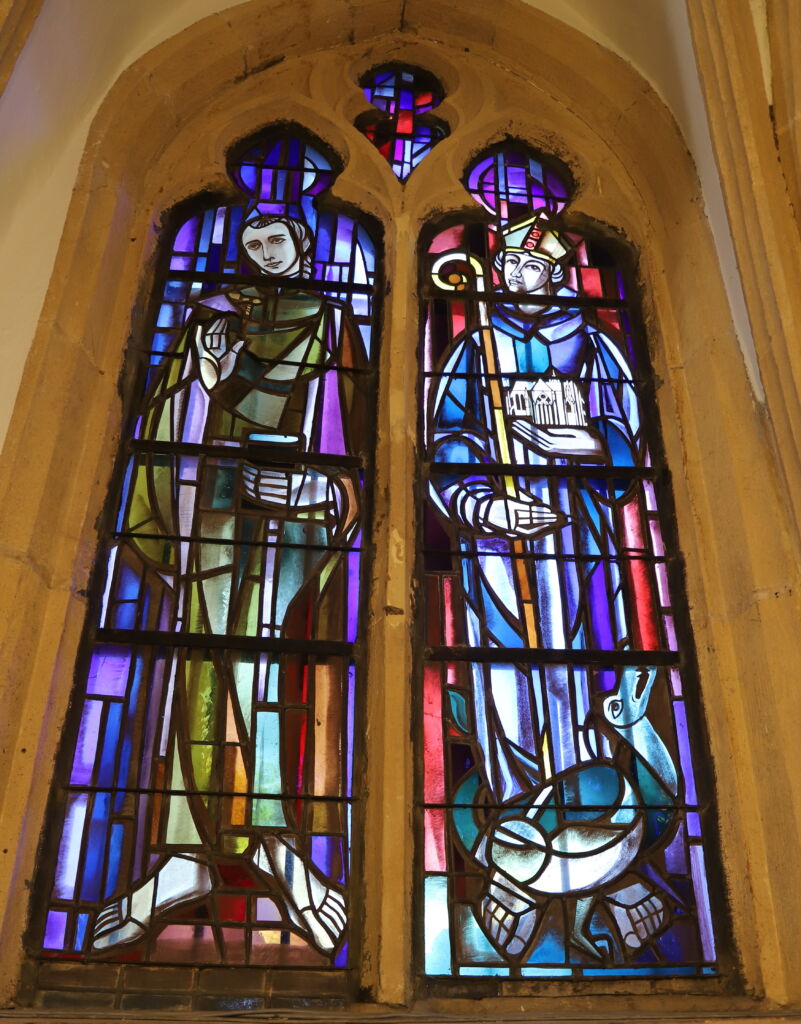

Vitrail n° 6 – Camille Hilaire – 1954

– bienheureux Augustin Schoeffler :

Né le 22 novembre 1822 à Mittelbronn, il est missionnaire au Tonkin en 1847.

Décapité le 1er mai 1851 à Son Tây, il est béatifié en mai 1900 et sera canonisé en 1988. Il porte l’Évangile.

– saint Clément :

Premier évêque de Metz, il tient dans sa main un monument : l’Église de Metz qu’il a fondée. À ses pieds se trouve le Graoully, symbole du paganisme. Selon la légende, ce dernier vivait en compagnie d’une multitude de serpents dans l’amphithéâtre romain.

Vitrail n° 7 – Camille Hilaire – 1954

– saint Vincent :

Originaire de Saragosse en Espagne, soumis à la torture par Dacien, il résiste à tous les supplices. Saint patron des vignerons, il porte une grappe de raisin dans la main. Il est fêté le 22 janvier.

– sainte Brigide :

Patronne de l’Irlande (Ve-VIe siècle), le culte de cette sainte est apporté à Plappeville par des moines irlandais. Elle est la sainte patronne de la paroisse. Elle tient à la main un rameau qui reverdit. Elle est célébrée le 1er février.

Vitrail n° 8 – Camille Hilaire – 1954

Sacré-Cœur de Jésus

Cœur Immaculé de Marie.

Le rouge domine, signe de l’amour que le Christ et la Vierge ont donné au monde.

Vitrail n° 9 – Camille Hilaire – 1954

– saint Étienne : Premier martyr, lapidé en 36, saint patron du diocèse de Metz, il est fêté le 26 décembre.

Il porte les pierres de sa lapidation.

– sainte Barbe :

Elle porte dans ses mains une tour, symbole du lieu où elle avait été enfermée par son père qui voulait lui faire renier sa foi. Elle est fêtée le 4 décembre.

Vitrail n° 10 – Camille Hilaire – 1954

– saint Nicolas :

Évêque de Myre au IVe siècle, il devient le saint patron de la Lorraine. Il est fêté le 6 décembre. À ses pieds, figurent les trois enfants de la légende.

– bienheureux Jean-Martin Moye : Né en 1730 à Cutting, ce prêtre fonde la congrégation des Soeurs de la Providence en 1754 et meurt à Trèves en 1793. Il est béatifié le 21 novembre 1954.

Collatéral droit :

Vitrail n° 11 – Camille Hilaire – 1956

Ce vitrail, situé au-dessus du baptistère, représente la Pêche miraculeuse qui symbolise l’appel des Apôtres.

Vitrail n° 12 – Franz Mayer – 1906

Ce vitrail qui représente la Sainte Famille, a été réalisé sur demande de l’évêque Willibrord Benzler, suite à la création de l’archiconfrérie de la Sainte Famille dans la paroisse par l’ordonnance épiscopale du 13 janvier 1905.

Vitraux n°13 et 14 – Schwartz

identiques aux vitraux 2 et 3

Vitrail n° 15 – Camille Hilaire – 1965

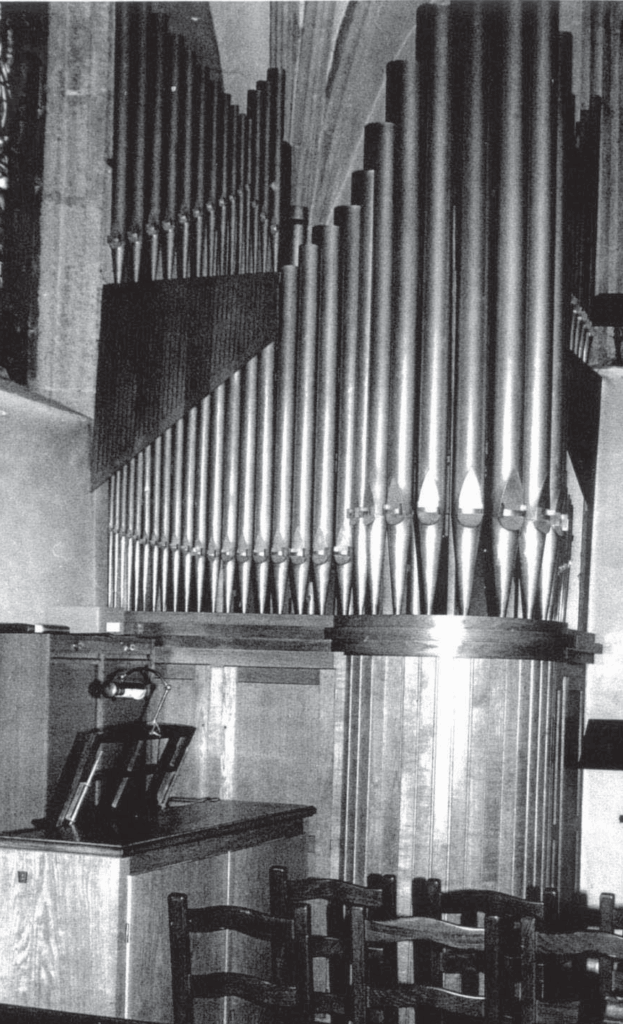

L’Église – l’Orgue

Un premier orgue est posé dans l’église de Plappeville vers 1840-1850, sous l’administration de l’abbé Schmidt, curé de la paroisse (1822-1862).

Il est alors placé en tribune, au fond de la nef, au-dessus de la porte d’entrée.

En 1928, le conseil de Fabrique commande un nouvel orgue aux Frères Mürkens. Il compte neuf jeux sur deux claviers. Sa traction pneumatique étant désastreuse, le conseil fait appel à Frédéric Haerpfer dont le devis avait été refusé initialement.

Les combats de 1944 font souffrir l’instrument qui doit finalement être entièrement reconstruit. Il est livré le 27 mars 1965 par Hugo Mayer, facteur sarrois qui dispose d’une succursale en Moselle, à Alsting. L’orgue est réinstallé en tribune, au fond de la nef.

Il est composé d’un Grand orgue (56 notes et 5 jeux), d’un positif (56 notes et 5 jeux) et d’une pédale (30 notes et 2 jeux).

En 1974, après l’incendie accidentel de l’église, il est déplacé dans l’angle nord-est du transept nord et posé au sol par Hugo Mayer. À cette occasion, l’instrument est doté d’un nouveau buffet.

En 1998, pour des raisons de difficultés d’entretien, la commune décide de le restructurer et s’adresse à la manufacture d’orgues de Chevillon, située à Maizeroy.

L’instrument est entièrement clos pour améliorer le rendement sonore de la tuyauterie, et le protéger de la poussière. D’esthétique contemporaine, le buffet est neuf. La composition des jeux n’a pas été changée. La transmission électrique est conservée.

En 2018, suite à un acte de vandalisme, un incendie touche principalement l’orgue et on ne peut conserver que quelques tuyaux. La manufacture d’orgues Koenig de Sarre-Union réalisera un nouvel instrument et l’installera en 2020. Le concert inaugural a eu lieu le 19 novembre 2022 par le titulaire des orgues de la cathédrale de Metz, Thierry Ferré.

L’Église – les Statues

La vierge, du XIXe siècle, est en bois polychrome. Initialement placée au presbytère, l’abbé Varoqui (curé de la paroisse de 1959 à 1993) propose qu’elle soit placée dans l’église. Elle est portée par trois anges sur un nuage.

La statue de sainte Brigide, du XIXe siècle, est, elle aussi, en bois polychrome. Elle est dans l’église depuis un siècle. Brigide, patronne de la paroisse, tient une petite croix de roseau dans la main droite, semblable à celle qu’elle prenait quand elle gardait les bêtes. Dans la main gauche, elle tient un livre, symbole de son oeuvre évangélisatrice. Elle a été restaurée par Albert Thiam.

La statue de saint Vincent,

Petite statue en bois polychrome du XVIIe siècle, elle figure déjà dans l’inventaire de l’église en 1862. Elle représente saint Vincent, tenant une grappe de raisins dans sa main droite et la palme du martyre dans la main gauche. Elle était autrefois conduite en procession à bras d’homme dans les rues du village pour la fête de Saint-Vincent. Restaurée par Albert Thiam, elle est bénie en 1964 par l’abbé Varoqui.

Notre Dame de la Salette

Le 19 septembre 1846, la Vierge apparaissait à deux enfants, Maximin et Mélanie, sur la montagne de la Salette au cœur des Alpes. L’abbé Tardif de Moidrey fait connaître cette apparition dans tout le pays messin.

En 1867, sous son impulsion, l’Archiconfrérie Notre-Dame de la Salette est créée à Plappeville. L’église devient chaque année, en septembre, un grand lieu de pèlerinage, aujourd’hui disparu. Trois groupes de trois statues en terre cuite représentant les trois phases de l’apparition ont été réalisés par un Plappevillois, Edouard Thiry, à la fin du XIXe siècle. Un seul est encore exposé dans l’église.

La crèche, réalisée par Edouard Thiry en 1876, représente la Création avec une multitude d’animaux ornant la grotte : oiseau, grenouille, serpent, limace, lézard, papillon, hibou, belette, chauve-souris, mais aussi, dragon chimère, diable cornu la tête en bas : entre Arche de Noé et Bestiaire fantastique médiéval.

L’œuvre, particulièrement baroque, pèse une tonne. C’est un assemblage de 80 pièces façonnées avec la terre de Plappeville qui s’imbriquent les unes dans les autres, tel un puzzle.

Elle est inscrite en 1999 à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, comme témoignage d’un art populaire abouti, d’un intérêt certain du point de vue artistique. Des restes de couleur laissent imaginer la splendeur première de cette œuvre.

On notera également, dans le collatéral gauche, sur la clé de voute au dessus de l’orgue, figurer le blason des vignerons de Plappeville.

La Croix Cueillat

Selon la tradition, cette croix aurait été érigée, en signe d’expiation entre quatre tilleuls, à l’endroit où l’on brûlait les sorcières. Plappeville fut le théâtre de nombreux procès en sorcellerie. Entre 1588 et 1593, une trentaine de femmes furent exécutées.

Elle a été déplacée lors de la construction des forts, en 1868, et placée dans le cimetière.

Elle a été restaurée en 1989.

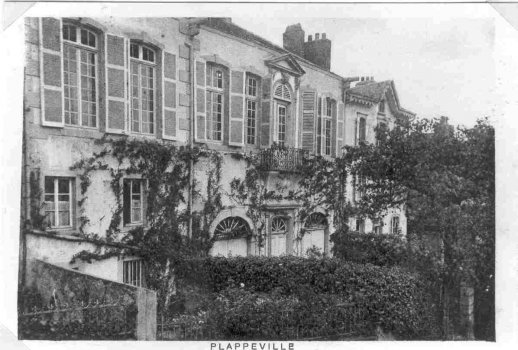

Le Presbytère

Cette maison est une demeure qui a appartenu à l’abbaye de Senones (dans les Vosges) jusqu’à la Révolution. Le plus ancien propriétaire laïc connu est Dominique Henriet, commissaire des guerres, qui a acheté cette maison le 18 avril 1820. Il la revend à Philippe Capiomont, chirurgien principal des armées en retraire, qui la lègue à sa fille, Marie-Anne Capiomont…

Suite à une décision du conseil municipal en 1862, la commune de Plappeville achète cette propriété pour y loger le curé de la paroisse. L’achat du bâtiment est financé pour plus d’un tiers par une souscription.

C’était une maison de vignerons, comme en témoignent les caves voûtées. Actuellement, l’Ordre des Vignerons y presse, vinifie et élève son vin.

La Croix Médar

Ce calvaire du XVIIe siècle a la particularité d’être à double face.

D’un côté, Marie et Jean l’Evangéliste portant un calice sont aux pieds du Christ en croix. De l’autre, le crâne représente le premier Adam, l’Homme ancien. Jésus sur la croix représente le deuxième Adam, l’Homme nouveau racheté par le Sauveur.

Ce calvaire se trouvait à l’origine à la croisée des chemins, au col de Lessy, comme en témoigne le chroniqueur plappevillois Jean Bauchez :

« […] Les Croates s’assemblent à la Croix Médar au dessus de Plappeville […] »

Il a été déplacé lors de la construction des forts vers 1870.

Le Lavoir du haut

Ce lavoir est construit en 1838 sur un terrain appartenant à l’abbé Schmidt, curé de la paroisse de 1822 à 1862, qui l’a cédé gratuitement à la commune.

Des règles très strictes d’utilisation avaient été publiées, comme l’interdiction d’étendre le linge sur les haies environnantes…

Il est construit pendant la période hygiéniste du XIXe siècle et témoigne de l’évolution de la société qui prend conscience qu’un accès facile à une eau propre est primordial.

Il a été restauré en 1990 et en 2024.

Les Murs Caractéristiques

Les rues et ruelles de Plappeville sont souvent bordées de murs parfois très hauts. Pour la plupart, ils sont crépis, comme on peut voir rue de Lorry (après la station 15).

Quelques uns ont été construits plus récemment avec la technique des pierres sèches, ici, rue du Général de Gaulle.

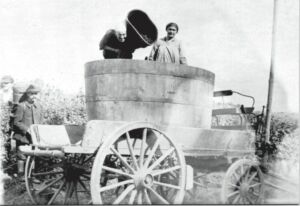

Route des vins de Moselle – pressoir

La route des vins de Moselle, balade touristique et gourmande, sillonne le département depuis le val de Sierck-les-Bains jusqu’à Vic-sur-Seille. Les vignobles situés à flanc de coteaux des rives de la Moselle donnent des vins frais et floraux produits à partir de trois principaux cépages. Cette route passe à Plappeville, à proximité des vignes réimplantées par une association. Le pressoir rappelle que Plappeville était autrefois un village vigneron.

Ici, en 1959, dans un vignoble situé sur l’actuelle rue des Plantes.

Pour les vendanges, les raisins étaient collectés dans des hottes.

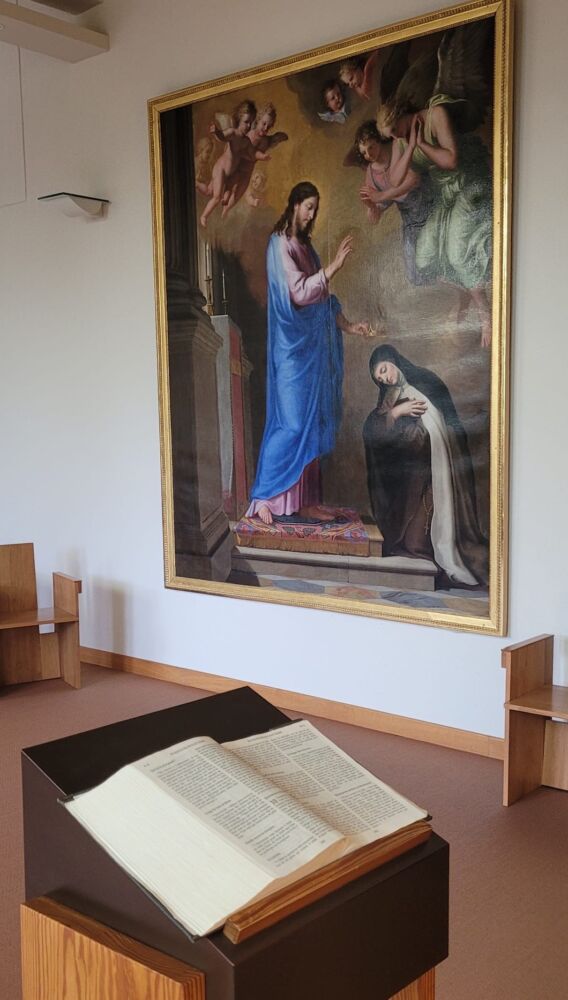

La Chapelle du Carmel

Le projet d’origine de la 1ère construction de la chapelle est confié à l’architecte Eugène Fagnoni, messin, en 1954. Elle est construite entre le Monastère et le parc, avec un accès au public depuis la rue Deville à travers une courette. Extérieurement, c’est un haut volume en maçonnerie enduite et peinte en blanc, couvert par une toiture en tuile à deux pans. La chapelle est organisée en équerre dont le chœur constitue le pivot. Celui-ci est inclus avec la nef du public, dans un haut volume, froid d’aspect, voûté en ogive et éclairé par deux groupes de trois fenêtres sur le côté et deux baies en pignon.

Après le concile Vatican II, les sœurs du Carmel veulent adapter leur chapelle à la nouvelle liturgie. Par l’intermédiaire du peintre Camille Hilaire, elles font appel en 1967 à l’architecte nancéen Robert Anxionnat qui modifie profondément la nef principale. Les murs latéraux sont limités à une hauteur de 2,5m environ. Ils sont surmontés par les deux pans très inclinés d’un plafond en frises de sapin. Sur le versant côté parc, des découpes dan le plafond laissent passer la lumière filtrée par de discrets vitraux de Camille Hilaire. Ils sont analogues à ceux, traités en dalles de verre enchâssés dans du béton, qui éclairent le mur du pignon. Cependant, le lieu est sombre…

En 2005, une deuxième restauration de la chapelle s’impose. Des sources traversent la chapelle et l’humidité s’infiltre jusque dans les prises de courant… Les religieuses font appel à l’architecte Jean Cosse, de Waterloo (Belgique) qui a déjà aménagé d’autres Carmel. Il propose une restauration et un agrandissement de la chapelle. Pour donner plus de clarté à celle-ci, le mur du fond du chœur est percé par une large baie cintrée qui ouvre sur une abside et apporte plus de lumière naturelle. Entre le commencement et la fin du chantier, huit mois se sont écoulés.

Le public et les sœurs carmélites apprécient beaucoup « la nouvelle » chapelle, c’est un havre de paix…

Le Carmel de la Sainte Trinité

À l’emplacement du Carmel se trouvait la maison seigneuriale. L’abbé de Saint-Symphorien y percevait les droits, y rendait la justice au cours des plaids annaux (réunions annuelles) qui se tenaient devant la maison. À la Saint-Martin, les habitants de Plappeville venaient payer leurs redevances, tant en nature (blé, vin, poules…) qu’en argent.

À la Révolution, les biens ecclésiastiques sont vendus et, en 1840, cette demeure est achetée par la famille Deville qui la transforme.

Après le décès de la baronne Deville, le Carmel de Metz rachète la propriété et s’installe à Plappeville, en 1950. Le bâtiment est transformé tel qu’on le voit aujourd’hui.

Les vestiges visibles de la demeure bourgeoise du début du XVIIIe siècle sont les gargouilles de cheneau en forme de « bouches à feu » ornant la façade sur rue ainsi que l’encadrement de l’ancienne porte d’accès.

Les Maisons Vigneronnes

Dans le Pays messin, la tradition viticole remonte à l’époque Gallo-romaine. Pendant tout le Moyen Âge et à l’Époque Moderne, la vigne se développe et finit par recouvrir les pentes du Mont. En 1848, la vigne couvre 70 ha des 244 ha de la commune et on dénombre encore 8 pressoirs… Cette activité explique la présence de nombreuses maisons vigneronnes dans le village comme au 61, 66 et 69 rue du Général de Gaulle.

Elles sont caractérisées par leur grande profondeur. Leur structure est souvent articulée en deux corps de logis : l’habitation proprement dite, et la « bougerie », plus spacieuse, lieu de l’activité vinicole.

À Plappeville, on remarque l’absence de portes de caves donnant sur la rue : les accès se font le plus souvent par l’arrière.

69 rue du Général de Gaulle : la façade du XVIe siècle comporte des fenêtres à meneaux.

À la Révolution, cette maison appartenait au maître de poste à chevaux à Metz.

61 rue du Général de Gaulle : « maison à piliers » : Il est probable que cette maison, possédant trois piliers de pierre, était à l’origine une grange de l’Abbé de Saint-Symphorien où se trouvaient quatre pressoirs banaux appartenant au seigneur.

Les piliers font tous cinquante centimètres de diamètre, le premier fait quatre mètres de hauteur.

L’Ancienne Mairie

En 1843, Madame de Chelaincourt cède cette maison ainsi qu’un terrain à la commune de Plappeville pour y créer une école communale de garçons qui sera ouverte en 1845. Jusque là, l’enseignement était dispensé par M. Vaugein à son domicile.

Au rez-de-chaussée, la salle de classe est équipée de 10 tables, de 2 tableaux et de 8 petits bancs… et accueille jusqu’à 80 garçons !

Au premier étage se trouvent deux pièces pour le logement du maître, et une salle pour le Conseil municipal.

Après la Seconde Guerre mondiale, la mairie occupe une partie du rez-de-chaussée, l’autre partie accueille une classe maternelle. Le premier étage est alors entièrement réservé au logement de l’instituteur. En 1959, après la construction de l’actuelle école élémentaire « les Venelles », la mairie occupe les deux niveaux de cette maison. En 1993, lorsque la mairie s’installe dans les locaux de l’ancien foyer Saint-Michel, réhabilités à cet effet, le bâtiment est réoccupé par l’école.

Espaces Viansson et Victor Robert

En 1853, M. de Coulon achète la maison de M. Vaugein et ses dépendances. Il cède le tout à la commune afin qu’elle les utilise pour créer une école communale de filles (1er étage de l’espace Victor Robert), une salle d’asile pour les jeunes enfants (rez-de-chaussée) et le logement des religieuses de la congrégation des Sœurs de la Providence chargées de l’enseignement des enfants et des soins aux malades de la commune (Espace Viansson).

Jusqu’à la construction de la nouvelle école « les Venelles » et des logements pour les enseignants (aujourd’hui bâtiment privé) face à l’ancienne mairie, le 1er bâtiment continuera à accueillir des salles de classes, le 2ème servira de logement au directeur de l’école. Les deux espaces sont maintenant mis à disposition des associations et de l’accueil périscolaire.

Anecdote : le 6 novembre 1939, vers 13 heures 30, lors de l’un des premiers combats aériens à Metz, un avion s’abat sur l’actuel espace Viansson.

Le Repose Hotte

Encore au début du XXe siècle, la plupart des habitants du village, hommes et femmes, travaillaient dans les vignes et dans les champs.

Pour transporter les récoltes, le fourrage et les outils, ils utilisaient une hotte en osier, moins lourde que celle en sapin, réservée aux vendanges. Cet emplacement dans le mur permettait d’y poser sa hotte sans avoir à l’enlever.

Possibilité de poursuivre par la ruelle des Rébaumés pour éviter les escaliers.

Le Château de Tignomont

Au Moyen Âge, « Tignis mons » était l’un des trois hameaux constituant le village qui appartenait au chapitre de la cathédrale.

Il s’est développé à l’époque Gallo-romaine, et, selon la légende, aurait abrité les huttes des bûcherons et des esclaves charpentiers, les tigneri, installés près de leurs ressources : le chasnois, la forêt de chênes. Le Tignis mons serait donc le Mont des charpentes, celui qui offrait en abondance le bois nécessaire à la ville, tant pour les usages domestiques que militaires.

La seigneurie de Plappeville appartenait en grande partie aux religieux de l’abbaye de Saint-Symphorien, mais le chapitre de la cathédrale y possédait aussi quelques biens, dont une maison forte et une métairie situées à Tignomont.

Probablement édifiée à la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle, cette demeure à deux étages présente, côté rue, une tour (1) dont le style évoque celui des résidences messines de la même époque. Elle est percée de deux fenêtres (2) et de petites baies supérieures aujourd’hui murées, donnant sur cour. Un escalier à vis dessert l’immeuble, ainsi que la partie du XVIIIe siècle, très remaniée.

La façade principale était percée d’un large portail, aujourd’hui disparu, épaulé d’un petit contrefort (3). L’étage noble comporte une fenêtre du XVIIIe siècle (4) donnant sur un petit balcon dont il ne subsiste aujourd’hui qu’une partie des corbeaux (5) et encadrée de deux baies de même époque.

Cette demeure est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis août 1988.

La Croix de Tignomont

Cette croix est réalisée en pierre de Jaumont. On peut lire sur le socle :

« Cette croix a été posé aux frais de la fabrique, en l’an 10 de la Républiq(ue) française (1801-1802), par nous J(ean)-Fran(çois) Hocquard, J. Rollin, L. Vion et C. Bauchez, T. Hocquard, échevin de cette commune ».

Le Pressoir à Perroquet

Ce pressoir a appartenu et a été utilisé par Eugène Thiry (1866-1951). Il a été offert par la famille Pincemaille à la commune en 2020. L’Ordre des Vignerons de Plappeville s’est chargé de la remise en état. Il a été installé à côté de la mairie en janvier 2023. Un abri a, par la suite, été installé afin de le protéger des intempéries.

Le Lavoir du Bas

Ce lavoir existait déjà en 1819. En 1873, il s’avéra trop exigu. M. de Bouteiller fournit alors le terrain pour son extension. La nouvelle construction est formée de deux bassins : un lavoir et un rinçoir.

Il est restauré en 1990 puis en 2024. La gargouille a été réalisée par Jean-Louis Hurlin, ferronnier d’art plappevillois.

En mars 1975, un article du Républicain Lorrain raconte la fidélité de certaines villageoises au lavoir : elles ne voient pas l’intérêt de changer leurs habitudes. D’autres indiquent ne pas avoir confiance dans leur machine : elles ne l’utilisent que pour faire « cuire leur blanc ». Toutes sont unanimes pour reconnaître les bienfaits du lavage au lavoir : l’eau de source est plus douce, le blanc reste plus blanc, les couleurs ne passent pas et la laine ne feutre pas. Et puis bien sûr, l’utilisation du lavoir est bénéfique pour le porte-monnaie : l’eau coule en abondance et elle est gratuite. C’est aussi l’occasion de se retrouver entre amies et de papoter !

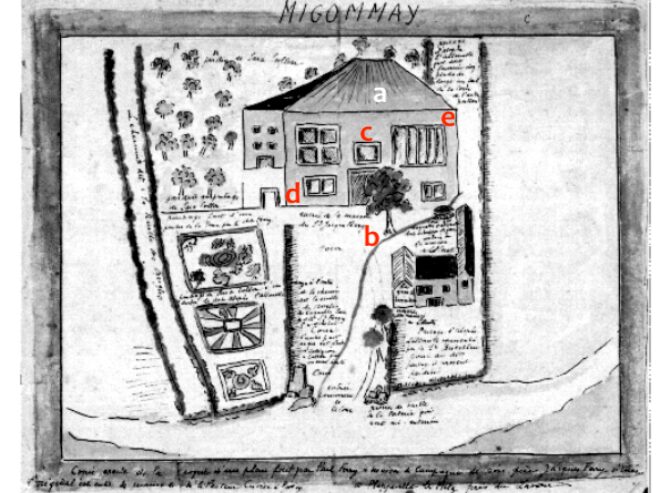

Le Migomay

Cette maison est la « campagne » dans laquelle le célèbre pasteur Paul Ferry (1591-1668) venait, enfant, s’installer de temps à autre avec ses parents, lorsqu’ils quittaient leur maison de la rue de la Chèvre à Metz qui jouxtait le temple calviniste (à l’emplacement de l’actuelle église Notre-Dame).

À deux étages, cette maison est surmontée d’une toiture à croupe (a-1). La façade principale comportait une porte d’entrée (b-2) surmontée d’une baie carrée (c) encadrée de deux fenêtres (d-3). À l’étage, la façade était percée d’une baie à quatre trumeaux (e) que l’on devine encore sous les enduits. Cet étage a été repris au XVIIIe siècle, et redistribué en cinq fenêtres à linteaux (4). Les fenêtres cintrées au niveau des combles ont été ajoutées au XVIIe siècle (5).

À l’intérieur, le rez-de-chaussée conserve une cheminée de la fin du XVIe siècle. À l’étage, se trouvent deux pièces lambrissées avec cheminée et trumeau de glace, du début du XVIIIe siècle.

Cette demeure est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis le 05 décembre 2001.

Lors de travaux récents, les blasons des parents de Paul Ferry ont été mis à jour sur la façade arrière.

La Mairie

On ne connaît pas l’époque de construction de cette maison appelée autrefois Château.

En 1743, Louis Charles de Rostaing en est le propriétaire. En 1775, le comte d’Arros en est possesseur et se marie dans la chapelle privée qu’il a aménagée. Plus tard, en 1870, le maréchal Bazaine y installe son quartier général lors de la bataille de Saint-Privat.

En 1896, les religieuses du Pauvre Enfant Jésus achètent le domaine. Elles créent un orphelinat où elles accueilleront et scolariseront des enfants jusqu’en juillet 1981. Elle y adjoindront une chapelle, devenue maintenant salon d’honneur.

Cette demeure est rachetée en partie par la commune qui y aménage la mairie en 1993.

La fontaine, inaugurée en 1996, a été réalisée par André Forfert, sculpteur messin bien connu. Elle représente la vis du pressoir et la vigne. L’oiseau, quant à lui, symbolise l’abbaye de Saint-Symphorien dont l’abbé était seigneur de Plappeville.

Maison Vigneronne

1 et 1 bis, rue Paul Ferry

C’est une maison vigneronne du début du XVIIIe siècle, dont l’architecture et le style sont caractéristiques des maisons des côteaux viticoles du Pays messin.

La présence d’une effigie de Bacchus, dieu du vin et de la fête, souligne la vocation de cette maison et l’ancienne activité de son propriétaire : il est figuré ici sous l’aspect d’un homme barbu, dans la force de l’âge, au front couronné de lierre.

Il est accompagné, en symétrie, d’un portrait de femme surmonté d’attributs floraux : Cérès, la déesse des moissons.

La Croix de Jérusalem

Le curé de Plappeville, l’abbé Pierre, de retour de Jérusalem en 1859-1860, veut redonner un caractère religieux au Mont Saint-Quentin. Il décide d’y installer un chemin de croix, semblable à celui de la Ville sainte. Une souscription est ouverte pour financer les travaux.

Le chemin est béni en 1866 : il reliait le village au sommet du Mont. Lors de la construction des forts, à la veille de la guerre de 1870, ce chemin est rasé, seule la huitième station est encore en place à proximité du Col de Lessy.

La Croix de Jérusalem qui en faisait partie est récupérée par la commune puis transformée en fontaine. Elle est ensuite démontée et stockée pendant 35 ans dans la propriété Lavaux. Enfin en mars 1989, la commune l’installe à l’emplacement actuel.

Elle a été restaurée en 2000.

Réédition 2025 des chemins du patrimoine

Livret disponible en mairie

Rédaction : Daniel Defaux, maire, et les commissions « Communication » et Environnement » de la commune de Plappeville

Mise en page : Cathie Pont

Sources : publications des « Amis du Vieux Plappeville »

Photos : mairie

Design plan et pictogrammes : Juliette Hœfler